はじめに:現代社会における電気保安の重要性

現代社会において、電気は私たちの生活に欠かせないインフラとなっています。オフィスビル、工場、商業施設、医療機関、教育施設など、あらゆる場所で電気設備が稼働し、私たちの日常を支えています。

しかし、電気設備の安全な運用は決して当たり前ではありません。適切な管理と保守がなされなければ、停電による業務停止、設備の故障、さらには火災や感電といった重大な事故につながる可能性があります。

こうした背景の中で、電気保安HIKARIは独自の理念を掲げ、電気設備の安全確保と効率的な運用に取り組んでいます。同社が最も大切にしているのは、「電気の仕事に誇りを持てる人を増やす!」という会社理念です。

この理念は、単に技術的なサービスを提供するだけでなく、電気保安業界全体の発展と、そこで働く人々の職業的誇りの向上を目指すものです。そのための具体的な取り組みの一つが、充実した保安講習の実施なのです。

電気保安HIKARIの企業理念:誇りを持てる仕事環境の創造

電気保安HIKARIが掲げる「電気の仕事に誇りを持てる人を増やす!」という理念は、電気保安業界が直面する様々な課題を背景に生まれました。

電気保安の仕事は、社会インフラの根幹を支える極めて重要な役割を担っています。しかし、その専門性の高さや責任の重さに比して、社会的認知度や職業的地位が必ずしも高くないという現実があります。

また、電気設備の複雑化・高度化に伴い、求められる知識や技術水準も年々高まっています。一方で、熟練技術者の高齢化や後継者不足という課題も深刻化しており、業界全体として人材の確保と育成が急務となっています。

このような状況の中で、電気保安HIKARIは、電気保安の仕事に従事する人々が自らの仕事に誇りと使命感を持ち、専門性を高め続けられる環境を創造することを目指しています。それが結果として、より安全で信頼性の高い電気設備の運用につながり、社会全体の利益となるという考えに基づいています。

企業や施設の電気設備保安サービスの重要性

電気保安HIKARIが提供する電気設備の保安サービスは、多岐にわたる専門的な業務から構成されています。これらのサービスは、企業や施設の電気設備を安全かつ効率的に運用するために不可欠な要素となっています。

まず、定期的な点検・検査業務があります。電気設備は使用に伴って徐々に劣化が進行するため、定期的な状態確認が必要です。絶縁抵抗の測定、接続部の点検、保護装置の動作確認など、専門的な知識と技術を要する作業を通じて、設備の安全性を確保しています。

次に、予防保全業務があります。これは、設備の故障を未然に防ぐための取り組みで、部品の交換時期の判断、清掃・調整作業、設備の改善提案などが含まれます。予防保全を適切に行うことで、突発的な故障による生産停止や業務中断のリスクを大幅に軽減することができます。

さらに、緊急時の対応業務も重要な役割です。電気設備の故障や事故が発生した際には、迅速かつ適切な対応が求められます。原因の特定、応急処置、復旧作業、再発防止策の検討など、高度な専門知識と豊富な経験が必要な業務です。

これらの業務を通じて、電気保安HIKARIは企業や施設の事業継続性を支え、働く人々の安全を守り、社会インフラの安定稼働に貢献しています。

保安講習の目的と意義

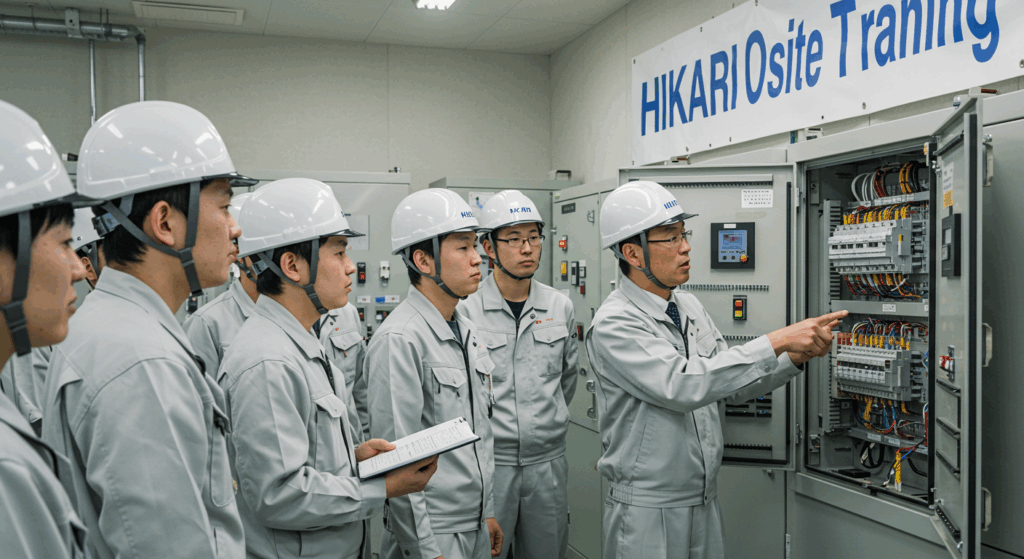

電気保安HIKARIが実施する保安講習は、同社の理念である「電気の仕事に誇りを持てる人を増やす!」を具現化する重要な取り組みの一つです。この講習には、複数の重要な目的と意義があります。

まず、技術力の向上があります。電気保安の分野では、常に新しい技術や規格、法令の改正などが行われており、継続的な学習が不可欠です。保安講習では、最新の技術動向や法令改正の内容、実務における注意点などを体系的に学ぶことができます。

また、安全意識の向上も重要な目的です。電気設備の保安業務は、常に感電や火災などのリスクと隣り合わせの仕事です。講習では、過去の事故事例の分析、安全作業の手順、リスクアセスメントの方法などを学び、安全に対する意識を高めることができます。

さらに、職業的誇りの醸成という側面もあります。電気保安の仕事の社会的意義や専門性の高さを再認識し、自らの仕事に対する誇りと使命感を深めることで、より質の高いサービスの提供につながります。

加えて、人材育成とキャリア形成の支援という役割もあります。新入社員から熟練技術者まで、それぞれのレベルに応じた講習プログラムを提供することで、個人の成長を支援し、業界全体の技術水準向上に貢献しています。

保安講習の具体的内容と構成

電気保安HIKARIの保安講習は、参加者のレベルや職種に応じて様々なプログラムが用意されています。これらの講習は、理論と実践のバランスを重視し、実際の業務に直結する内容となっています。

基礎講習では、電気保安業務の基本的な知識や技術を学びます。電気の基礎理論から始まり、各種測定器の使用方法、点検・検査の手順、安全作業の基本などを体系的に習得します。特に新入社員や電気保安業務の経験が浅い方を対象とした内容となっています。

専門講習では、より高度で専門的な内容を扱います。高圧電気設備の保安技術、自家用電気工作物の管理方法、電気事故の原因分析と対策、最新の保安技術動向などが含まれます。一定の経験を積んだ技術者がさらなるスキルアップを図るための講習です。

法令講習では、電気事業法をはじめとする関連法令の理解を深めます。法令の改正内容、実務における適用方法、コンプライアンスの重要性などを学び、適法で適切な業務遂行能力を身につけます。

実技講習では、実際の設備を使用した実践的な訓練を行います。測定器を用いた各種測定、保護装置の動作確認、故障診断の手法、緊急時の対応訓練などを通じて、理論で学んだ知識を実際の作業に活かす能力を養います。

講習の教育手法と工夫

電気保安HIKARIの保安講習では、効果的な学習を実現するために様々な教育手法と工夫が取り入れられています。

まず、座学と実習のバランスを重視した構成となっています。理論的な知識の習得だけでなく、実際の設備を用いた実習を通じて、知識の定着と実践力の向上を図っています。

また、グループディスカッションや事例研究を積極的に取り入れることで、参加者同士の経験や知識の共有を促進しています。異なる職場や経験を持つ参加者が集まることで、多様な視点からの学びが得られ、より深い理解につながります。

さらに、最新の教育技術も活用しています。VR(仮想現実)技術を用いた危険体験シミュレーション、タブレット端末を活用したインタラクティブな学習コンテンツ、オンライン学習システムとの連携など、時代に即した教育手法を導入しています。

講師陣についても、豊富な実務経験を持つ専門家や、教育経験豊富な指導者を揃えており、理論と実践の両面から質の高い指導を提供しています。

安全意識の向上と事故防止への取り組み

電気保安の業務において、安全は最優先事項です。電気保安HIKARIの保安講習では、安全意識の向上と事故防止に特に重点を置いた内容が組み込まれています。

過去の電気事故の事例分析は、講習の重要な要素の一つです。実際に発生した事故の原因、経過、対策などを詳しく分析することで、同様の事故を防ぐための知識と意識を身につけます。事故は決して他人事ではなく、適切な対策を怠れば誰にでも起こりうるものであることを理解し、常に緊張感を持って業務に臨む重要性を学びます。

リスクアセスメントの手法についても詳しく学習します。作業前の危険要因の洗い出し、リスクレベルの評価、適切な安全対策の選択など、体系的なリスク管理の方法を習得します。これにより、各自が自律的に安全を確保できる能力を身につけることができます。

安全装備の正しい使用方法や点検方法についても実践的な指導が行われます。ヘルメット、安全靴、絶縁手袋、検電器など、様々な保護具の特性と限界を理解し、適切に使用することで、自らの身を守る能力を高めます。

緊急時の対応訓練も重要な要素です。感電事故が発生した際の応急処置、火災発生時の初期消火と避難誘導、停電時の緊急対応など、実際の緊急事態を想定した訓練を通じて、冷静かつ迅速な対応能力を養います。

技術力向上への体系的アプローチ

電気保安HIKARIの保安講習では、参加者の技術力向上を目的とした体系的なアプローチが取られています。これは、個々の技術者が継続的に成長し、業界全体の技術水準向上に貢献することを目指したものです。

基礎から応用まで段階的に学習できるカリキュラム構成となっており、参加者は自身のレベルに応じて適切な講習を選択することができます。初級者向けの基礎講習から、中級者向けの専門講習、上級者向けの最新技術講習まで、幅広いレベルに対応しています。

最新技術動向の紹介も講習の重要な要素です。IoT技術の電気設備への応用、AI を活用した予知保全技術、スマートグリッドの動向など、電気保安業界の将来に関わる新しい技術について学ぶ機会を提供しています。

実務に直結した技術指導にも力を入れています。実際の現場で遭遇する可能性の高い問題や課題を題材とし、その解決方法や対処法について詳しく学習します。これにより、講習で学んだ内容を即座に実務に活かすことができます。

資格取得の支援も行っています。電気主任技術者、電気工事士、電気工事施工管理技士など、電気保安業務に関連する各種資格の取得を支援するための講習プログラムも用意されており、個人のキャリア形成をサポートしています。

人材育成と業界貢献への取り組み

電気保安HIKARIの保安講習は、単に自社の技術者育成にとどまらず、電気保安業界全体の人材育成と発展に貢献することを目指しています。

他社の技術者や関連業界の従事者にも講習の機会を提供することで、業界全体の技術水準向上に貢献しています。電気保安業界は、相互の協力と技術交流によってさらなる発展が可能であるという考えに基づいた取り組みです。

若手技術者の育成には特に力を入れており、インターンシップ制度や新人研修プログラムを通じて、業界の将来を担う人材の育成に積極的に取り組んでいます。経験豊富な先輩技術者がメンターとなり、技術面だけでなく職業観や使命感の醸成にも重点を置いた指導を行っています。

女性技術者の活躍支援も重要な取り組みの一つです。従来男性中心であった電気保安業界において、女性が働きやすい環境の整備と、女性ならではの視点を活かした業務改善に取り組んでいます。

地域社会との連携も積極的に行っており、地元の工業高校や専門学校との連携による出前講座や、地域の電気設備管理者向けの講習会なども開催しています。これにより、電気保安の重要性の啓発と、将来の業界従事者の発掘に努めています。

講習の効果測定と継続的改善

電気保安HIKARIでは、保安講習の効果を適切に測定し、継続的な改善を図るためのシステムを構築しています。

講習前後の知識・技能テストによる学習効果の測定、参加者へのアンケート調査による満足度の把握、講習修了後の実務における活用状況の追跡調査など、多角的な評価を実施しています。

これらのデータを基に、講習内容の見直し、教育手法の改善、講師の指導力向上など、継続的な品質向上に取り組んでいます。特に、参加者からのフィードバックは貴重な改善の源泉として活用されています。

また、業界動向や技術革新に応じて、講習内容を定期的に更新することで、常に最新の知識と技術を提供できるよう努めています。法令改正や新技術の導入など、業界を取り巻く環境変化に迅速に対応し、講習内容に反映させています。

外部機関との連携による第三者評価も取り入れており、客観的な視点からの講習品質の評価と改善提案を受けています。これにより、自社だけでは気づかない改善点の発見と対処が可能となっています。

今後の展望と課題

電気保安HIKARIは、「電気の仕事に誇りを持てる人を増やす!」という理念の実現に向けて、保安講習のさらなる充実と発展を目指しています。

デジタル技術の活用拡大は重要な取り組みの一つです。VR・AR技術を活用したより臨場感のある安全体験、AI を活用した個人の学習進度に応じたカスタマイズ講習、遠隔地からも参加可能なオンライン講習システムの充実など、技術革新を講習に積極的に取り入れていく予定です。

国際化への対応も今後の重要な課題です。海外からの技術者の受け入れや、日本の電気保安技術の海外展開に対応するため、多言語対応の講習プログラムの開発や、国際基準に対応した講習内容の整備を進めています。

持続可能な社会の実現に向けた取り組みも強化していきます。再生可能エネルギーの普及、電気自動車の充電インフラ、スマートシティの実現など、新しい社会ニーズに対応できる技術者の育成に力を入れていく予定です。

まとめ:電気保安業界の未来を担う人材育成

電気保安HIKARIの保安講習は、同社の「電気の仕事に誇りを持てる人を増やす!」という理念を具現化する重要な取り組みです。技術力の向上、安全意識の醸成、職業的誇りの育成を通じて、電気保安業界全体の発展に貢献しています。

現代社会において、電気設備の安全で効率的な運用はますます重要性を増しています。そのためには、高い専門性と強い使命感を持った技術者の存在が不可欠です。

電気保安HIKARIの取り組みは、単なる技術教育を超えて、電気保安業界で働く人々の職業的誇りと社会的使命感を高め、業界全体の地位向上と発展に寄与する重要な活動となっています。

今後も継続的な改善と発展を通じて、より多くの人が電気の仕事に誇りを持ち、社会の安全と発展に貢献できる環境を創造していくことが期待されます。電気保安HIKARIの理念と取り組みは、電気保安業界の明るい未来を切り拓く原動力となるでしょう。

お問い合わせはこちらから 📧

株式会社電気保安HIKARIは、ご相談からサービス開始までの流れをシンプルにし、お客様の負担を感じさせないよう丁寧にサポートいたします。

連絡先情報:

- メール:contact@d-hikari.co.jp(24時間365日受付)

- 電話:090-4140-8539

- 営業時間:9時〜17時(土日祝日を除く)

- 会社所在地:岐阜市加納本石町3-7 テイクオフビル3

無料相談も受け付けていますので、まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。